落花生収穫の後に洗うのはOK?収穫後すぐ食べる方法や処理のやり方や保存方法も紹介♪

長期保存する場合と収穫後すぐ食べる場合で洗うタイミングが異なります。

この記事では、落花生を洗うタイミングや洗い方を詳しく紹介していきます。また、以下のような内容も紹介しています。

- 落花生を収穫後すぐ食べる場合はどうすればいい?

- 乾燥させた落花生の食べ方は?

- 落花生収穫後の処理のやり方は?

- 収穫した落花生の保存方法は?

この記事を読めば、あなたが大切に育てて収穫した落花生を余すことなく楽しめますよ♪

落花生は、下のような干しかごを使えば、狭いスペースでも効率的に干せますよ↓↓

落花生を収穫の後に洗うタイミングは食べる直前

落花生を洗うタイミングっていつかしら?土がついたまま保存するのは少し抵抗があるわね。

落花生を収穫の後に洗うタイミングは、できるだけ食べる直前にしましょう。

乾燥処理の途中で洗うと、カビる可能性が高くなりますよ。

『落花生収穫後に軽く土を落とす→1回目の乾燥(地干し)→土をはたいて落とす→株とさやを外して2回目の乾燥→保存』という収穫後の処理の工程で、ある程度の土は落とせます。

「収穫後すぐに食べる」場合は、鍋に入れる前に洗うといいですよ。

「どうしても汚れが気になる!!落としたい!!」という場合は、後述の『処理②株からさやを取る』の段階で軽く洗ってあげましょう。

そして、その後の乾燥をしっかりと行うようにしてくださいね。

落花生の収穫後の処理(乾燥)について詳しく知りたいあなたはこちら♪

落花生の洗い方

乾燥前の落花生の洗い方は、下のような園芸用のふるいに入れて流水で濡(ぬ)らし、たわしでやさしくこすります(なでるイメージでやさしくこすってあげてくださいね)。

これで、ある程度の汚れは落ちます。その後はカビやすいので、しっかりと乾燥させてくださいね。

「収穫後すぐに食べる」場合は、バケツなどに水をためて、落花生をかき混ぜながら洗うといいですよ。

「水が汚れたら入れ替えて再び洗う」を何度か繰り返し、汚れがある程度出てこなくなれば洗いは完了です(最終的に殻をむくので、ある程度洗えば大丈夫です)。

洗浄用の機械を持っていない農家さんは、網に入れてきれいな川でジャバジャバ洗ったり、洗濯機で洗ったりと、皆さん落花生の洗い方はさまざまです(笑)

収穫後すぐ食べる場合や乾燥させた落花生の食べ方を紹介!

落花生の収穫後の食べ方ってどうすればいいのかしら?

落花生の収穫後の食べ方は以下の2パターンがあります。

- 収穫の後すぐ食べる場合→茹でる

- 収穫の後保存する場合→乾燥させる→炒る(焙煎)

ここからは「落花生を収穫後すぐ食べる方法」と「乾燥後の落花生の食べ方」について解説していきます。

どれも、簡単でおいしい食べ方ですので、ぜひ試してみてくださいね。

収穫後すぐ食べる場合は茹でる

落花生を収穫後すぐ食べる場合は「茹でる」のがおすすめです。茹でる方法は以下の通りですよ。

- 収穫後すぐに株と落花生のさやを外す(地干しは行わない)

- 落花生の土を洗い落とす

- 大きな鍋に落花生が十分に浸るくらいの水と塩(水1L:塩大さじ3~4杯)入れ沸騰させる

- 沸騰したお湯に落花生を殻が付いたまま入れ、蓋(ふた)をして弱火で40分ほど加熱※小さい落花生は30分ほどの加熱で十分火が通る

- 試食して加熱時間を調節する(柔らかめがいいならば加熱時間を延ばす)

- 火を止め15分ほど放置する(塩味が程よくしみ込む)

- お湯を捨てて完成

茹でる間はほぼ放ったらかしですのでとても簡単ですよ。鍋は吹きこぼれを防ぐために大きいものを使ってくださいね。

また、茹でるのには、圧力鍋を使えば時短になります。ガス代も節約できますよ♪

圧力鍋を使って茹でる方法は以下の通りです。

- 圧力鍋に落花生、水(落花生がしっかりと浸るくらい)、塩(水1L:塩大さじ3~4杯)を入れ加熱

- 圧力がかかってきたら中火で3分加熱

- 火を止め圧が抜けるまで放置

茹でるのは、収穫してすぐの新鮮な落花生だからできる食べ方です。ぜひ試してみてくださいね。

落花生は、品種の違いで茹でた後の食感が異なります。「おおまさり」は枝豆に似たホクホクした食感、「千葉半立」は茹でても歯ごたえがあります。

異なる品種の食べ比べをするのも楽しいですよ。

「色々な品種や味付けの落花生を食べられる!!」「おいしい!」という口コミがたくさんの食べ比べセットはこちらです↓↓

茹でて食べきれない分は冷凍保存がおすすめ

「落花生を収穫後すぐに食べるために茹でたけど全部食べきれない…。」という場合は冷凍保存がおすすめですよ。

ビニール袋やジップロックに入れ空気をしっかりと抜いて冷凍庫で保存しましょう。小分けにしておくと便利ですよ。

冷凍した落花生は、炒め物や炊き込みごはん、煮物などの料理に使うとおいしく食べられます♪

乾燥させた落花生の食べ方は炒る

乾燥させた落花生の食べ方は炒って食べます。「炒る」方法は以下の3つです。

- 殻が付いたままフライパンで炒る

- 殻をむいてフライパンで炒る

- 殻が付いたままレンジで炒る

「香ばしい落花生が楽しみたい」というあなたには、1か2の方法を、「手早く食べたい」というあなたには3の方法がおすすめですよ。

落花生を炒る場合は「1回に食べられる量」だけにしましょう。炒って長時間置いておくと落花生の脂質が酸化して味が落ちてしまいますよ。

ここからは、「落花生の炒り方」について詳しく解説していきます。

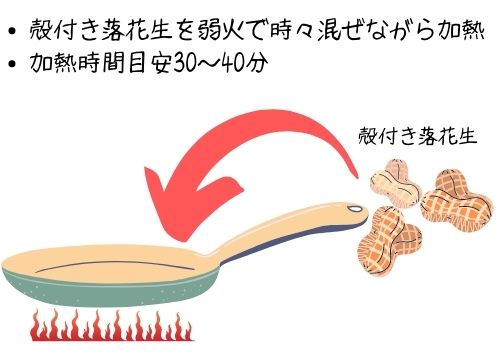

1.殻が付いたままフライパンで炒る

乾燥させた落花生を殻が付いたままフライパンで炒る方法は以下の通りです。

用意するもの

- 殻付き落花生(フライパンに重ならずに広げられる量)

- 大きめのフライパン

炒り方

- 殻付き落花生をフライパンに広げて弱火で加熱

- 均等に火が通るように木へらで混ぜる

- 30~40分混ぜながら加熱

- 殻に焼き色が付いてきたら試しに1つ食べてみて焼き加減を調節する

- お皿や紙に広げて冷ます

殻付きで炒る方法は、加熱時間が長くなるのがデメリットです。

しかし「殻をむいてフライパンで炒る方法」よりも頻繁に混ぜる必要がありません。ゆっくり作業ができますよ。

時間をかけておいしい落花生を楽しみたいときにおすすめの方法ですね。

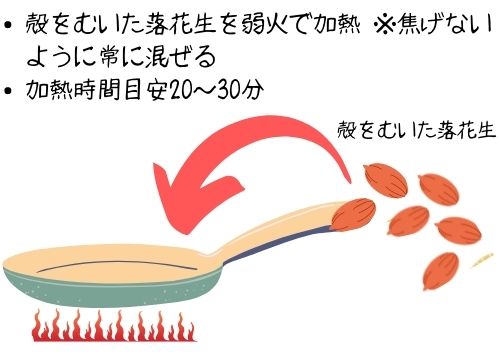

2.殻をむいてフライパンで炒る

乾燥させた落花生の殻をむいてフライパンで炒る方法は以下の通りです。

用意するもの

- 殻をむいた落花生(フライパンに重ならずに広げられる量)

- 大きめのフライパン

炒り方

- 殻をむいた落花生をフライパンに広げて弱火で加熱

- 均等に火が通るように木へらでこまめに混ぜる

- 20~30分混ぜながら加熱

- うっすらと焼き目が付いてきて香ばしい香りがしてきたら試食して焼き加減を調節する※1~2個の薄皮をむいておくと焼き目が確認しやすいです

- クッキングペーパーや紙に広げて冷ます

落花生の殻をむいてフライパンで炒る場合、殻をむくのが大変なこと、加熱中、常に混ぜていないとすぐに焦げてしまうことが大変です。

ですが、殻付きで炒るよりも香ばしい落花生を味わえます。炒り時間が殻付きで炒るよりも短いところもメリットですね。

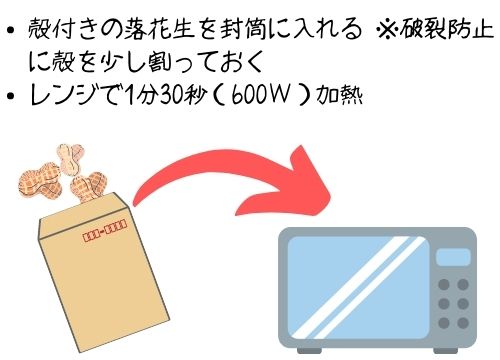

3.殻が付いたままレンジで炒る

乾燥させた落花生を殻が付いたままレンジで炒る方法は以下の通りです。

用意するもの

- 殻付き落花生 50g

- 封筒(長形3号~角型6号)1枚

炒り方

- 落花生の殻を一部割っておく(破裂防止)

- 封筒に落花生を入れて1分30秒加熱(600W)

- 封筒をひっくり返す

- 再び1分30秒加熱(600W)

- お皿や紙の上に広げて冷やす

- 食べてみて加熱が足りなければ同じ時間で加熱する

フライパンで炒るよりも、数分の作業で食べられます。「落花生をすぐに食べたい!」という場合は、レンジで炒る方法がおすすめですよ♪

落花生収穫の後の処理は3ステップ♪収穫した落花生の保存方法は?

落花生収穫の後の処理ってどうすればいいのかしら?収穫した落花生の保存方法が知りたいの。

落花生収穫の後は「乾燥→株からさやを外す→乾燥」の3ステップで長期保存できますよ。

乾燥をしっかりと行い、保存環境が良ければ1年間保存することもできます。

ここからは「落花生収穫の後の処理」について順番に解説していきます。

処理①1回目の乾燥(地干し)を1週間

落花生は保存処理の過程で2回乾燥処理を行います。1回目の乾燥(地干し)は以下のように行います。

- 落花生を引き抜き土をふるい落とす

- 落花生が付いている側を上にして畑に置いておく(さやは株に付けたまま)

- 5~7日間そのままで乾燥させる

落花生収穫の直後は、下の写真のようにして置いて乾燥させます。

落花生は株に付けたまま乾燥させることで、葉からの蒸散作用も加わり、乾燥時間が短縮できます。

また、地干しを行うことで株からさやを取る作業が楽になりますよ。乾燥しているので、手でプチプチと簡単にちぎれます。

収穫後の落花生を畑に置いておくとカラスに食べられちゃうわ…。

そのような場合は、鳥よけのネットをかぶせておけば大丈夫ですよ。

次の野菜を植えたいから畑に置きっぱなしにできないわ。どうすればいいのかしら?

畑には置かずに下の写真のように吊っておくといいですよ。

吊るす場所が無い場合は、この段階で、さやを株から取り乾燥させましょう。

下のような干しかごを使えば、狭いスペースでも効率的に落花生を干せます↓↓

ベランダなどで干しかごを吊るすスペースが確保できない場合は下のような突っ張り棒を活用するといいですよ↓↓

処理②株からさやを取る

1回目の乾燥(地干し)が終わったら株からさやを取り外しましょう。

しっかり乾燥処理ができていれば、手で簡単にちぎることができますよ。

「手でちぎるのが大変」「上手くちぎれず殻が傷ついてしまう」という場合はハサミを使って外しましょう。

これが、落花生の収穫後の処理で最も面倒で大変な作業です。

まとまった時間に一気に作業してもよし、隙間時間にちょこちょこやってもよし、あなたのペースに合わせて作業を行ってくださいね。

処理③2回目の乾燥を1か月

2回目の乾燥処理は、株から取り外した落花生をさらに乾燥させていきます。

天気のいい日にザルや新聞紙に落花生を広げて干し、夜や雨の日には屋根のある風通しのいい場所に移動するという作業を1か月ほど繰り返します。

落花生を広げて干す場所がない場合はどうすればいいの?

そんな場合は、ネットに入れて風通しのいい場所に吊るしておきましょう。

下の写真のような吊るせるネットを使えば、狭いスペースでもたくさんの落花生が乾燥できます↓↓

落花生が均等に乾燥できるように、たまに混ぜてあげてくださいね。

振ってみて「カラカラっ」と、音がするようになれば乾燥終了です。

1か月をかけて、ゆっくりと乾燥させることで、渋みが抜け、甘みがギュッと濃縮した落花生を味わうことができますよ。

収穫した落花生の保存方法は冷蔵がおすすめ!

「処理③2回目の乾燥を1か月する」まで落花生の処理が終わったら、後は、湿気の少ない冷暗所に保存しておきましょう。

上手に保存しておくと、1年くらいはカビずに保存できます。

収穫した落花生の保存方法として、農家さんがおすすめしているのは冷蔵庫保存です。

野菜室は湿度が高いので、冷蔵庫に保存するようにしてくださいね。

下の画像のようなフリーザーバッグに、乾燥材と乾燥させた落花生を入れて、冷蔵庫で保存しておきましょう。

収穫した落花生の保存方法は、上記のように冷蔵保存することで、ナッツの油分の酸化や湿気によるカビを予防でき、1年ほどの長期間保存が可能になりますよ。

収穫後に雨あたったら乾燥期間を延長する

乾燥処理の段階で、落花生が雨があたってしまった場合は、乾燥期間を延長し、再度乾燥させれば大丈夫ですよ。

ただし、1回目の乾燥(地干し)の段階で雨が続く予報が出た場合は、5~7日間乾燥させていなくても、雨にあたる前に2回目の乾燥処理作業に取り掛かりましょう。

判断が難しい所ですが、天気予報をこまめにチェックして早めに段取りを決めるようにしましょうね。

近所で落花生を栽培している方がいれば、少し相談してみるといいですね。

まとめ

- 落花生を洗うタイミングは『食べる直前』がおすすめ

- 収穫後すぐ食べる場合は鍋で茹でる前に洗うといい

- 落花生を収穫後すぐ食べる場合は『茹でる』がおすすめ

- 乾燥させた落花生を食べる場合は『炒る』がおすすめ

- 落花生の収穫後の処理は『1回目の乾燥→株からさやを外す→2回目の乾燥』の3ステップ

- 1回目の乾燥は落花生を収穫した後に根側を上にして1週間ほど置いておく

- 2回目の乾燥は落花生を株から外し1か月ほど天日干しする

落花生収穫の後の処理バッチリ分かったわ。これでおいしい落花生が食べられるわね♪

下の写真のような吊るせるネットを使えば、狭いスペースでもたくさんの落花生が乾燥できますよ↓↓

ベランダなどで干しかごを吊るすスペースが確保できない場合は下のような突っ張り棒を活用するといいですよ↓↓

収穫後の落花生の保存方法は、こちらの記事にまとめています。ぜひ参考にしてくださいね↓↓

落花生の栽培については、こちらの記事もおすすめです↓↓