とうもろこし栽培に失敗するのはなぜ!?失敗例を4つ紹介!細いや背が低いのは肥料不足や水不足が原因!?

私も去年のとうもろこし栽培で失敗したの…。

失敗例をサッと確認しておくだけでも失敗がグッと低くなりますよ♪

このブログでは、とうもろこし栽培でよくある失敗例4つについて画像付きで詳しく解説していきます。失敗の原因や対策についても紹介していきますよ。

合わせて以下の内容についても詳しく解説していきます。

- 害虫(アワノメイガ)の予防法について

- 肥料不足にならないための元肥と追肥のやり方

失敗する前にこの記事をチェックしておけば、今年はプリプリの実がたっぷりと詰まったとうもろこしを収穫できますよ。

ユーキャンでは、一生涯役に立つ畑作りの知識や技術が身に付けられる講座が準備されています。

「講座の内容が詳しく知りたい!」というあなたは、こちらから資料請求してみてくださいね↓↓無料で請求できます♪

ユーキャンの楽しい園芸講座今なら、一緒にこちらの講座の資料請求(無料)を行うと、素敵なプレゼントがもらえます↓↓

ユーキャンのアロマテラピー検定(1・2級)講座無料の資料を見るだけでも「家庭菜園にはどのような知識が必要なのか?」が分かり、面白いですよ。ぜひ、チェックしてみてくださいね。

とうもろこし栽培に失敗!よくある失敗例4つを紹介

とうもろこし栽培でよくある失敗って何かしら?

とうもろこし栽培でよくある失敗は以下の4つが挙げられます。

- 実が小さい・背が低い・茎が細い(失敗の原因:肥料不足など)

- 実が歯抜けになっている(失敗の原因:先端不稔)

- 実を害虫に食われた

- 実がシワシワになる(失敗の原因:水不足)

失敗例1. 実が小さい・背が低い・茎が細い

トウモロコシの「実が小さい」「背が低い」「茎が細い」失敗の原因は以下のものが挙げられます。

- 肥料不足

- 水不足

- 定植環境が合っていなかった

●肥料不足

トウモロコシは肥料を多く必要とする野菜です。

ですので、肥料不足になると株が十分に成長できず「背が低い・茎が細い」「実が小さい」などの症状が出てきます。

我が家のトウモロコシも肥料不足で背が低くなってしまいました。下の画像のように背が低いため実が小さく、地面すれすれに実っています(笑)

ですので、元肥や追肥は決まった時期に適量を与えるようにしてくださいね。

●水不足

トウモロコシは雌穂が出始めてからは、水分を多く必要とします。

ここで土がカラカラに乾燥してしまうと株が貧弱になってしまい、実が小さくなってしまいますよ。

また、土の乾燥が続くと、肥料が溶けず肥料不足にもなります。「背が低い・茎が細い」トウモロコシになってしまいます。

ですので、暑くなりそうな日や晴れの日が続く場合は、午前中にたっぷりと水やりをしておきましょう。

12時頃や夕方に土がカラカラになっている場合は、軽く水やりをして、夕方にはある程度土が乾いている状態にしておきましょう。

※夕方に土がビショビショの状態だと、根が痛む場合がありますので注意してください。

トウモロコシには背が低い品種があります。こちらの記事で紹介していますので、合わせて参考にしてくださいね↓↓

●定植環境が合っていなかった

トウモロコシは弱酸性(PH6.0〜6.5)の土壌を好みます。

酸性に偏(かたよ)った土壌では生育が遅くなり「実が小さい」「背が低い」など栽培に失敗してしまうリスクが高くなりますよ。

ですので、土づくりの際に下のような土壌酸度計を使って土壌酸度を計測しておくと安心です。使い方は土に突きさすだけ!とても簡単です↓↓

失敗例2. 実が歯抜けになっている

収穫したとうもろこしの実が歯抜けになっているのは、とうもろこし栽培でよくある失敗です。

これは、受粉が上手くいかなかった「先端不稔(せんたんふねん)」が原因であることが多いです。先端不稔になる原因は以下の3つが挙げられます。

- 雌穂のひげ(絹糸)に上手く花粉が付かなかった

- とうもろこしを植える数が少なかった

- とうもろこしの受粉の時期が暑すぎた

●雌穂のひげ(絹糸)が上手く受粉できなかった

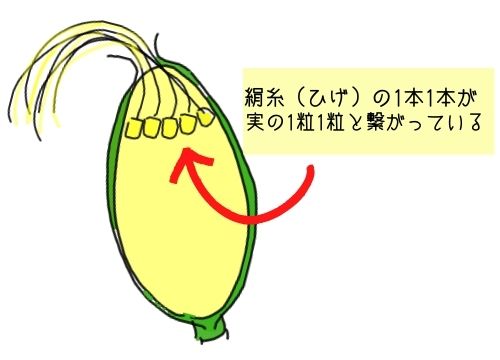

とうもろこしの雌穂のひげ(絹糸)は、下の図ように一本一本が実の一粒一粒と繋がっています。

ですので、ひげ一本一本がきちんと受粉しないと歯抜けのとうもろこしになってしまいます。

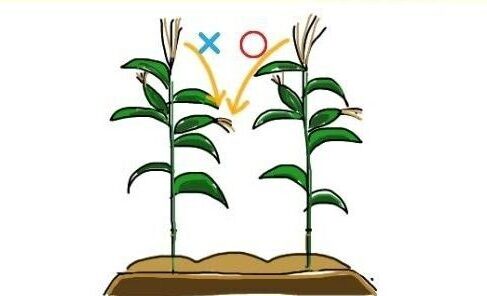

確実に受粉させたい場合は、人工授粉をするといいでしょう。

開花した雄穂を切って、雌穂のひげ(絹糸)をやさしく撫(な)でてあげれば受粉完了です。

●とうもろこしを植える数が少なかった

とうもろこしは他の株の雄花の花粉を受けることで受粉します(自分の株の花粉では受粉しません)。

ですので、1〜2本のとうもろこし栽培では上手く受粉せずに歯抜けになってしまう可能性が高いですよ。

少なくとも「10株を2列」にして植えることで、受粉する確率がかなり上がり、歯抜けになってしまう失敗をかなり抑えられます。

●とうもろこしの受粉の時期が暑すぎた

とうもろこしは気温が32℃以上になると、受粉の機能がどんどん落ちていきます。

ですので、植え付け時期が遅くなってしまうと、歯抜けで失敗するリスクが上がっていきますよ。

暑くなる前に受粉できるように、植え付けの時期はきちんと守りましょうね。

とうもろこし栽培で、歯抜けとうもろこしになってしまう原因は先端不稔の他に「水不足」「肥料不足」も考えられます。

実が大きくなる頃は土が乾燥し過ぎないように水やりをし、肥料はケチらず適量与えるようにしてくださいね。

失敗例3. 実を害虫に食われた

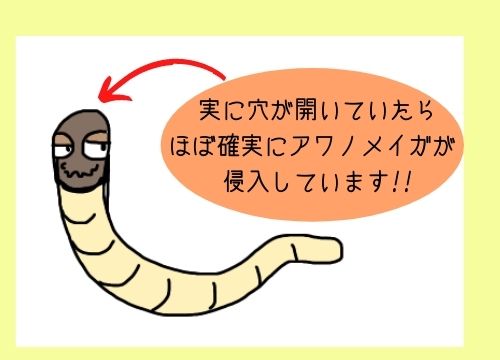

とうもろこし栽培では「アワノメイガ」という害虫に実を食われて失敗することが多いです。

アワノメイガについては後述で詳しく解説していますので、合わせて参考にしてくださいね。

失敗例4. 実がシワシワ

収穫したとうもろこしの実がシワシワになる失敗は、収穫時期が遅かったことが原因です。

とうもろこしは実のひげが茶色く乾き始めて来た頃が収穫適期です。

ひげが全て乾いてから収穫した場合は、実が完熟してしまい、シワシワになっている可能性が高いですよ。

ですので、下の画像のようにひげが茶色く乾き始めたら、実が入っているか触って確認したり、皮を少しめくって実の様子を見てみたりしましょう。

ユーキャンでは、ずっと活用できる畑作りの知識や技術が身に付けられる講座が準備されています。

「講座の内容が詳しく知りたい!」というあなたは、こちらから資料請求してみてくださいね↓↓無料で請求できます♪

ユーキャンの楽しい園芸講座今なら、こちらの講座の資料請求(無料)を行うと、素敵なプレゼントがもらえます↓↓

ユーキャンのアロマテラピー検定(1・2級)講座無料の資料を見るだけでも「家庭菜園にはどのような知識が必要なのか?」が分かり、面白いですよ。ぜひ、チェックしてみてくださいね。

とうもろこしの栽培で要注意の害虫はアワノメイガ

とうもろこしの栽培で注意しなくちゃいけない害虫って何かしら?

下の画像のような頭の黒いイモムシですよ。「写真はい気持ち悪いから嫌!」というあなたのために、イラストを書いてみました。

※下の画像はクリックすると拡大できます。

収穫直前のとうもろこしに侵入して実を食い散らかすかなり厄介な虫ですよ。

雄穂(ゆうすい)周辺の葉の裏に卵や糞があったらまずアワノメイガで間違いありません。

卵から生まれた幼虫は下の画像のように雄穂の花粉と一緒に下に落ちて雌穂に到着します。

落ちなかったものも、茎の中を通って実に移動していきますよ。

実に侵入されてからの駆除は、かなり大変なので以下の予防法を試みて侵入を防ぎましょう。

- 薬剤を使用する

- 雄花を切り取る

- 防虫ネットで囲う

- マメ科の植物を近くに植える

それでは、それぞれ説明していきます。毎年、アワノメイガのせいでとうもろこしの栽培に失敗してきたあなたは、ぜひ参考にしてください。

予防法①農薬を使用する

アワノメイガは農薬を使用すれば、かなりの確率で防除できます。

農薬を使用するタイミングは、雄穂(ゆうすい)が出てくる時期と雌穂(しすい)が出てくる時期が効果的ですよ。

アワノメイガに効果的な農薬の代表は以下のものです。

- 粉:デナポン粒剤5←パラパラとまくだけなので家庭菜園におすすめです

- 液体:スミチオン乳剤、トレボン乳剤

デナポン粒剤5

スミチオン乳剤

トウモロコシにおすすめの農薬はこちらの記事で詳しく解説しています。合わせて参考にしてくださいね↓↓

我が家ではスミチオン乳剤を散布してアワノメイガを防除しています。

お手入れの時間がなく、雄穂は付いたまま、雑草は伸び放題のひどい環境で栽培していましたが、害虫の被害はありませんでした♪

予防法②雄穂を切り取る

受粉が完了したら雄穂を切り取ってしまい、アワノメイガが隠れる場所を無くしてしまいましょう。

または、受粉前に人工授粉用の雄穂だけを残し、残りを切り取っておく方法もあります。雄穂1株分があれば4株分ほどが受粉可能ですよ。

これもかなり効果的な予防法ですので、ぜひ試して見てくださいね。

予防法③防虫ネットで囲う

薬剤を使用したくない場合は株全体を防虫ネットで囲ってしまいましょう。こうすることで、アワノメイガの成虫が卵を産みつけることができません。

実の部分だけ小さいネットで囲う方法もよく紹介されているのですが、これは雄穂から落ちてくる幼虫しか防げません。

ですので、少し手間ですが株全体を囲ってしまった方が効果的です。

予防法④マメ科の植物を一緒に植える

アワノメイガはマメ科の植物を嫌います。ですので、インゲンや枝豆などを一緒に植えておくと寄ってきにくくなりますよ。

薬剤を使用したくない場合は、とうもろこしと一緒にマメ科の植物を植えておくことをおすすめします。

とうもろこし元肥は堆肥と化成肥料を使う

とうもろこしの元肥って何をまけばいいのかしら?今までは化成肥料だけをまいていたのだけれど…。

とうもろこしの元肥は「堆肥」「化成肥料」、あと「苦土石灰」をまいてください。それぞれの働きは以下の通りになります。

| 堆肥 | 土壌改良、栄養 |

| 化成肥料 | 栄養 |

| 苦土石灰 | ph調整(とうもろこしの適正phは6.0~6.5) |

この3つをまいて、土をしっかり耕してあげてくださいね。

とうもろこしは肥料をたくさん必要とする作物です。肥料が足りないと「背が低い」「茎が細い」「実が小さい・シワシワ」の失敗とうもろこしになってしまいますよ。

ここからは「元肥のまき方と量」「株間」「追肥のまき方と量」について説明していきます。

元肥のまき方

苦土石灰と元肥は、以下のように2回に分けてまいていってください。

- 種まき2週間前に「苦土石灰」をまいて粗く耕す

- 種まき1週間前に元肥として「堆肥」と「化成肥料」をまき、もう一度よく耕す

土作りは、とうもろこし栽培の成功に向けての第一歩です。

前もって石灰や元肥を土に馴染ませておくことで、とうもろこしの生育初期に適した土壌になります。

またしっかりと耕しておくことで、水はけがよく、根が呼吸をしやすい土になりますよ。

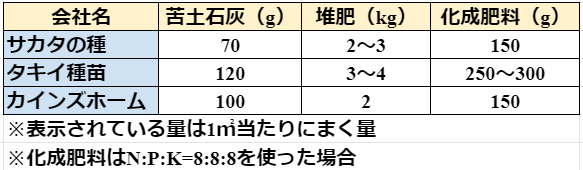

元肥の量

苦土石灰や元肥(堆肥、化成肥料)については、種苗会社やホームセンターで紹介されている使用量がさまざまです。

以下が「サカタの種」「タキイ種苗」「カインズホーム」のホームページでで紹介されているとうもろこしの苦土石灰と元肥の量をまとめた表です。

このように各社を比べてみると多少元肥の使用量が異なっていますね。タキイ種苗は少し元肥を多めの設定にしているようです。

とはいえ、これはあくまでも目安量です。まずは、あなたが購入した苦土石灰や元肥の袋の説明書を確認し、その通りに土作りをしてみましょう。

化成肥料は下の画像のような元肥にも追肥にも使えるものを選ぶと無駄なく使えますよ↓↓

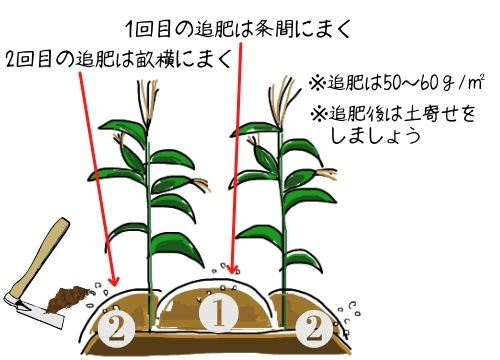

追肥のまき方と量

とうもろこしは栽培の途中で2回追肥します。追肥のタイミングは以下の通りです。

- 1回目:草丈が50センチ程度で本葉が5~8枚頃

- 2回目:雄穂が出始める頃

1回目の追肥は「実をつけるための体作りを助ける」ため、2回目の追肥は「実を大きくするのを助ける」ためです。

追肥の量は「1㎡当たり50~60g」を目安にまきましょう。1㎡は約6株分ですよ。

追肥をしたタイミングで、下の図のように根元の土寄せをしておくと根がしっかりと張り、倒れにくくなります。

とうもろこしは、畑の肥料をきれいさっぱり吸い取ってしまうくらいの大食い作物です。

肥料が足りないと、貧弱な株になり「歯抜け」や「実が小さい」とうもろこしになってしまいます。追肥は忘れずに行ってくださいね。

まとめ

- とうもろこし栽培でよくある失敗例は「実が小さい・背が低い」「歯抜け」など

- とうもろこしの失敗で「実が小さい・背が低い」などの症状が出るのは肥料不足や水不足が考えられる

- とうもろこし栽培でよくある失敗例の「歯抜け」は受粉が不十分だったことが一番の原因と考えられる

- とうもろこし栽培で最も気を付けるべき害虫は「アワノメイガ」

- 「アワノメイガ」は「薬剤を使う」「雄穂を切り取る」などである程度の防除が可能

- とうもろこしの栽培に使う元肥は「堆肥」と「化成肥料」を合わせて使う

- とうもろこしは途中で2回追肥を行うことで実がしっかり詰まる

前の年の失敗の原因も分かったし、今年はしっかり対策をしていきましょう!!

プリプリの実がたくさん詰まったとうもろこしの収穫が楽しみですね♪

ユーキャンでは、ずっと活用できる畑作りの知識や技術が身に付けられる講座が準備されています。

「講座の内容が詳しく知りたい!」というあなたは、こちらから資料請求してみてくださいね↓↓無料で請求できます♪

ユーキャンの楽しい園芸講座今なら、同時にこちらの講座の資料請求(無料)を行うと、素敵なプレゼントがもらえます↓↓

ユーキャンのアロマテラピー検定(1・2級)講座無料の資料を見るだけでも「家庭菜園にはどのような知識が必要なのか?」が分かり、面白いですよ。ぜひ、チェックしてみてくださいね。

「庭に畑を作りたいけどいくらくらいかかる?」そんなあなたにはこちらの記事がおすすめです↓↓