スイカの収穫が早すぎの状態や食べ方を解説!収穫時期の見極め方は〇〇でわかる!収穫遅れの状態や保存のやり方も紹介♪

スイカの収穫が早すぎの状態は「スイカ周辺のツルや巻きひげ、葉の状態」「縞模様の濃さ」「叩いた時の音」などで判断できます。

この記事では、スイカの収穫が早すぎの状態について、より詳しく解説していきます。

また「収穫が早すぎたときの食べ方」「収穫時期を見極める方法」「収穫遅れの状態」「収穫後の保存方法」についても、わかりやすく解説していきます。

この記事を読んでおけば、今年の夏は「一番おいしいタイミングのスイカ」を収穫できます。ぜひチェックしてくださいね。

スイカの収穫の見極めは積算温度を計算するといいです。積算温度計を使うと自動で計算してくれるので便利ですよ。

スイカの収穫が早すぎの状態を解説!

スイカの収穫が早すぎってどんな状態なの?

収穫が早すぎるスイカの状態は、以下の通りですよ。

- スイカの近くの「ツル」「巻きひげ」「葉」が青々としていて枯れていない

- 縞模様が薄く、全体的に色が薄い

- 全体的に粉っぽく見え、ツヤがない

- 叩くと音が響かない(中身がまだ硬いのでコンコンと高い音がする)

上記のような状態のスイカは、まだ収穫には早いです。

ですので、収穫するのはもう少し待ってくださいね。

我が家では、スイカの状態を見て、叩いてみて試しに収穫します。

収穫が早すぎたときは「残念だったね(笑)」と、食べるのをあきらめることが多いです。

何度か収穫を経験すると、収穫の見極めの精度が上がってきて、今ではほぼベストなタイミングで収穫できるようになりましたよ。

収穫が早すぎた状態のスイカは、食べると甘みがなく、おいしくないですよ。

表現するのは難しいですが、酸味とえぐみが強く「まずい…。」と、感じます。

「スイカのツルや巻きひげがまだみずみずしい緑色」「縞模様が薄く、ツヤがない」状態のスイカは、まだ収穫には早すぎです。

食べてもおいしくないので、もう少し待ってから収穫するようにしてくださいね。

収穫が早すぎたときの食べ方は?失敗しても食べられる!

スイカの収穫時期の見極めに失敗しちゃった…。収穫が早すぎたスイカの食べ方ってあるの?

収穫が早すぎたスイカは、以下のように調理して食べる方法がありますよ。

● スムージーにする

収穫がはやすぎたスイカは、砂糖やはちみつを加え、ミキサーにかけてスムージーにすると、甘さが足りないことがあまり気にならなくなります。

また、他のフルーツやヨーグルトなどを加えることで、よりおいしく食べられますよ。

● ピクルスにする

収穫が早すぎたスイカは、酸味が強くなることがあります。その特性を活かして、酢と砂糖でピクルスにすると、新たな味わいを楽しむことができます。

● 料理に使う

スイカは生で食べるだけでなく、調理にも利用できます。例えば、スイカの炒め物や、スイカのスープなどにすることで収穫が早すぎた時のスイカでもおいしく食べられますよ。

スイカの収穫時期を見極める方法は?

スイカの収穫時期の見極めって難しいわよね。「叩くとわかる」って言うけどよくわからないわ。

確かに「スイカの収穫時期を叩いて見極める」のは、なかなか難しいですよね。

実は、もっと簡単な見極め方法があるのですよ。

ここからは「スイカの収穫を見極める最も簡単な方法」を紹介していきます。

収穫を見極めは積算温度の計算で簡単にできる!

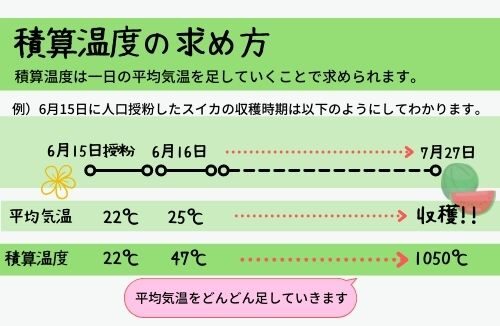

スイカは、受粉してからの積算温度を計算するとベストな収穫のタイミングが分かります。積算温度とは、 毎日の平均気温(〇月△日の最高気温+最低気温÷2)を足していった値です。下の図解を参考にしてくださいね。

平均気温は、気象庁のホームページで簡単に検索ができますよ。

大玉と小玉スイカでは収穫目安の積算温度が少し異なります。下にまとめましたので参考にしてくださいね。

| スイカの種類 | 収穫目安の積算温度 |

|---|---|

| 大玉スイカ | 1000~1100℃ |

| 小玉スイカ | 850~900℃ |

受粉してから積算温度を計算していき上記の温度に達したら収穫の時期と判断しましょう。

「積算温度の計算が面倒だな…。」という場合は、積算温度計を利用するといいですよ。自動で積算温度を計算してくれます。

積算温度を計算するためには人工授粉がおすすめ

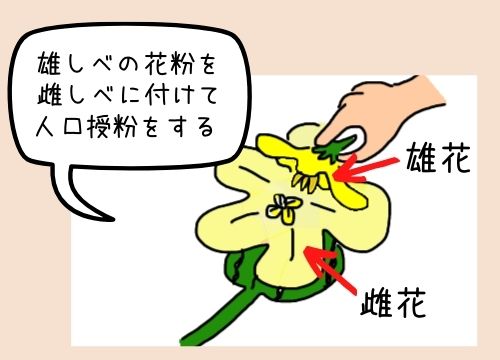

積算温度を計算するためには「スイカの雌花がいつ受粉したのか?」を知っておく必要があります。

そのため、受粉は人工授粉をおすすめします。

人工授粉の方法はとても簡単ですよ。雄花と雌花を下の図のようにチョンチョンとこすり合わせるだけです。

このとき、雄しべの花粉が雌しべに確実に付くように丁寧に作業をしてくださいね。

さらに、確実に受粉させるためには以下の条件下で人工授粉を行いましょう。

- 人工授粉は午前中に行う

- その日に咲いた雄花と 雌花を受粉させる

- 作業は晴れた日に行う

人工授粉が終わったら、棒を立てて受粉日のタグを付けておくと、ど忘れ防止になります。

積算温度以外のスイカ収穫時期の見極め方

「積算温度を計算する」以外でスイカ収穫の時期を見極めるには以下のような方法があります。

- 果実付近の巻きヒゲが付け根まで枯れている

- 果実を叩いてみてボンボンと少し鈍い音がする(ポンポンと高い音はまだ収穫には早い)

- スイカのお尻部分の「へこみ」が大きく なってきて弾力が出てくる

- 雌花が開花してからの日数で判判断する(大玉スイカは開花後45~50日、小玉スイカは35~40日が収穫目安)

しかし、これらの見分け方はかなりの熟練者でないと判断が難しいです。

ですので、一番確実に収穫を見極める方法は、積算温度を計算していくことです。

スイカの収穫遅れの状態を解説!

スイカの収穫遅れってどんな状態なの?

収穫遅れのスイカは以下のような状態になりますよ。

- スイカ周辺の「ツル」「巻きひげ」「葉」が完全に枯れてカサカサになっている

- スイカの表面が黄色く変色している

- 叩くとボォンボォンと鈍く響いた音がする(中身がスカスカの空洞が多い状態になっているため、音が響く)

上記のような状態のスイカは、収穫遅れになってしまっている可能性が高いです。

収穫遅れのスイカは、切ってみると、中身がスカスカなことが多いです。

食べてみると、ボソボソして、味もボケた感じがしてあまりおいしくないですよ。

スイカの収穫後の保存は丸のままで常温がベスト!

収穫後のスイカって冷蔵庫で保存しておけばいいのかしら?

「夏場のスイカの保存はとりあえず冷蔵庫に入れておけば安心」と思いますよね。

実は、スイカは冷蔵庫で保存すると甘味がどんどん落ちていってしまう果物なのです。

ここでは、その理由とスイカのベストな保存方法について紹介していきますよ。

丸のままは常温保存がおすすめ

収穫後、丸のままのスイカは常温保存がおすすめです。

直射日光が当たらない風通しの良い場所に、そのまま置いておくだけで大丈夫ですよ。

丸のまま常温で2週間ほど保存が可能です。条件が良ければ1ヶ月くらい保存が可能ですよ。

しかし、スイカは収穫してから少しずつ鮮度が落ちていく(追熟しない)ので、2週間目を安に食べてしまうのがおすすめです。

スイカはもともと暑い地域で育つ植物で、保存適温は8~10℃と意外と高いので、5℃前後の冷蔵庫(野菜室)ではスイカにとっては寒すぎるのです。

冷蔵庫で保存すると、甘みもどんどん失われていきますので、丸のままのスイカはぜひ常温で保存してください。

食べる1時間くらい前に冷蔵庫に入れるか、冷水で冷やすと程よく冷えて美味しく食べられますよ。

カットしたものは野菜室保存がおすすめ

カットしたスイカは、冷蔵庫の野菜室での保存がおすすめです。

カットしてしまうと、そこからどんどん鮮度が落ちていきます。

甘みは落ちてしまいますが、腐らないように保存するには冷蔵保存がいいでしょう。

カットしたスイカは2~3日以内に食べきるようにしてくださいね。

スイカは、そのまま冷蔵庫に入れると乾燥してスカスカの食感になってしまいますよ。

そのため、冷蔵保存する場合は切り口にしっかりラップをしましょう。

空気に触れないように、切り口にラップをしっかり密着させることで、乾燥を防ぎシャキシャキ触感を損なうことなく食べられますよ。

皮と種を除いて冷凍保存も可能

スイカを2~3日で食べきるのが難しい場合は、思い切って冷凍保存をしてしまうのがおすすめです。

冷凍の場合は、1ヶ月ほど保存が可能ですよ。

冷凍する場合は、皮と種を除き一口大の大きさに切って、ジップロックなどのフリーザーパックに入れて冷凍庫に保存してください。

食べるときは、半解凍してシャリシャリのシャーベット状のスイカを楽しむもよし、ミキサーにかけて爽やかなスムージーにしてしまうのもいいですね。

収穫時間はいつがいい?

スイカの収穫時間っていつがいいの?

スイカの収穫時間は、午前中の涼しい時がおすすめです。

午前中の涼しい時間に収穫することで、以下のようなメリットがありますよ。

● みずみずしいスイカを食べることができる

スイカの収穫時間を午前中にすることで、みずみずしいスイカを食べることができます。

朝のスイカは、水分をたっぷりと含んでいる状態だからです。

日中は、光合成や蒸発で実の水分が失われていきます。

ですので、収穫時間を午後にすると、水分が失われ少しスカスカとした状態のスイカを収穫することになります。

● 収穫後の保存が長くできる

スイカの収穫時間を午前中にすると、実が冷たい状態で収穫できます。

ですので、収穫後の保存が長くできる可能性が高いですよ。

収穫時間を午後にすると、日光や暑さに当てられて、実の中まで生暖かくなっている状態です。

ですので、午前中に収穫したスイカよりも腐るスピードが早い可能性が高いです。

以上の2点の理由からスイカの収穫時間は午前中に行うのがおすすめですよ。

スイカは雨での実割れや腐るのに注意!

スイカは収穫前に雨で実割れしてしまうと聞いたわ。何か対策はあるのかしら?

スイカは急激に水分を与えられると実が一気に膨張して割れてしまいます。

実割れは、スイカが腐る原因にもなりますよ。ですので、水はけをよくしたり、雨対策したりなどで、実割れのリスクを下げておくと安心ですよ。

ここでは、実割れを防ぐ簡単な方法を4つ紹介します。

簡単な実割れ対策4つ

スイカの実割れや腐る対策として、以下の4つを紹介します。簡単にできる対策ですので、是非試して下さいね。

- 畝(うね)を高くする

- 黒マルチや藁(ワラ)を敷く

- 定期的に水やりをする

- 簡単な屋根を作る

1.畝(うね)を高くする

スイカを植える際、畝を20~30cmと少し高くしておきましょう。

そうすることでで、 雨が降ってもすぐに水が下に逃げていき(水はけがよくなり)、果実に急激に水分が送られるのを防ぎます。

また、苗を少し浅く植えることでさらに水はけの効果が上がります。

2.黒マルチや藁(ワラ)を敷く

黒マルチや藁を敷いておくことで雨をはじき、地中に染み込む水分を少なくしてくれます。

水分の蒸発もある程度防いでくれますので、土壌の水分を程よく維持してくれますよ。

これらは、雑草よけにもなりますし、程よく土壌の水分を維持してくれるので水やりの手間も省けます。

また、スイカや葉・茎が土と直接接触するのを防いでくれますので、土壌からの病気感染、実が腐るのも防いでくれますよ。

私の父は藁の代わりに刈り取った雑草を下の写真のように敷いています。

刈った草も処分できて、収穫後の後始末も土にすき込むだけなので楽ですよね♪

藁が手に入らない場合は「ワラのかわりシート」などの代用品もありますよ。

3. 定期的に水やりをする

晴れの日が続いて土がガチガチに乾燥している場合は、土が湿る程度に水やりをしてあげましょう。

スイカは、乾燥気味の栽培をしていると少しの雨が降っただけで実がパカッと割れてしまいます。

ですので、普段から少し水分に慣らすように管理してあげれば、実割れのリスクを少し抑えることができますよ。

4.簡単な屋根を作る

簡単な屋根を作り、雨のかかる量を減らすことで実割れのリスクを下げることができます。支柱やビニールなどの道具は全て100均で揃いますよ。

雨の日の収穫は病気のリスクが高くなる

雨の日のスイカの収穫は病気のリスクが高くなるので、できるだけ避けましょう。

雨の日は、切った部分が乾燥しにくく、そこから病気が感染しやすくなります。また、切り口が腐るリスクも高くなります。

このような理由から、スイカの収穫は晴れの日、または曇りの日に行いましょう。

特に、晴れの日は果実の水分が程よく減って甘みの凝縮したスイカを収穫できますよ。

まとめ

スイカの収穫が早すぎる状態とは、ツルや巻きひげ、葉が青々としており、縞模様が薄く色が薄い、ツヤがなく、叩いても音が響かない状態です。

このようなスイカは甘みが足りず、味が悪いので、収穫はもう少し待った方がいいです。

収穫が早すぎた場合の食べ方としては、スムージーやピクルス、料理に利用する方法があります。

収穫時期の見極めには積算温度を計算する方法が分かりやすいですよ。

人工授粉後に平均気温の合計を積算し、大玉スイカなら1000~1100℃、小玉スイカなら850~900℃に達したら良いとされています。

積算温度計を使うと自動で計算してくれるので便利ですよ。初めてのスイカの収穫の見極めも失敗のリスクがグッと下がります。

収穫時期に悩んでいるあなたはぜひ、「積算温度を計算して」おいしいスイカの収穫に望んでくださいね。