大葉の収穫はどこから?どのくらいで?摘心はどこからについても解説していきます♪

大葉収穫は「どこから?」と悩みますよね。どこから収穫するかにはだいたいの目安がありますよ。

大葉は基本的に「大きい葉」「株の下から上に」を目安に収穫していきますよ。

大葉の時期が終わったら、薬味としてスプラウトが活躍してくれますよ。水耕栽培ならば冬も収穫可能です。

家庭菜園にチャレンジしているあなたに、図解や漫画で分かりやすく解説されているこちらの本はおすすめですよ。

この記事では「大葉の収穫はどこから?」について図解を交えながら詳しく紹介していきます。

合わせて「どのくらいで?どのタイミングで収穫する?」「摘心はどこをすればいい?」についても解説していきますよ。

この記事を読んでおけば、今年は柔らかくて風味たっぷりの大葉がたくさん収穫できますよ♪

※大葉、青じそ、しそは同じものです。「青じそが欲しい」と思ってスーパーに行ったら「大葉」しか売ってない!となっても大葉を買えば大丈夫です。

大葉の収穫はどこから?どのくらいで?タイミングは?

大葉はどこから?どのくらいの大きさで?どのタイミングで収穫すればいいの?

ここからは大葉をどこから?どのくらいの大きさで?どのタイミングで収穫すればいいのかを詳しく紹介していきますよ。

大葉を目の前にして上記のように悩んでいるあなたは、ぜひ参考にしてくださいね♪

大きい葉(10cm未満)から収穫する

大葉はどこから収穫する?

大葉は、大きい葉から順番に収穫していきましょう。基本的には下の葉から大きくなっていきますので、下から上に向かって収穫をしていきます。

大葉はどのくらいの大きさのものを収穫する?摘み方は?

「どのくらいの大きさで収穫すればいいのか?」は少し悩むところですが、縦横10cm未満の大きさのものを選ぶと、葉が柔らかく、薬味としておいしく食べられます。

それ以上大きい葉は、硬くて舌触りが良くない可能性が高いです。薬味ではなく、しそチップスや天ぷらなどにするとおいしく頂けますよ。

小さくて柔らかい葉ばかりを優先して収穫し、大きい葉を残すと、小さい葉しか出てこなくなりますので気を付けてくださいね。

摘み方は「ハサミを使って軸を切る」です。大葉の葉の部分は、手でペタペタ触ると風味が失われていきます。

「ハサミを使うのはめんどくさい!」という場合は、下の画像のようにできるだけ軸の部分だけを触る摘み方をしてください。

背丈が30cmほどになるタイミングで収穫開始

大葉はどのタイミングで収穫を開始する?

大葉収穫は、株の背丈が30cmくらいになり、葉が10枚以上出たタイミングを目安にして始めましょう。

これよりも小さいうちに収穫を始めると、その後の成長スピードが遅くなったり、花が咲き始めて枯れてしまったりします。

このように、大葉は収穫できる直前まではとてもデリケートな状態です。

収穫できる目安の大きさになるまでは、焦らずに成長を見守ってあげてくださいね。

収穫が追いつかない場合は茎ごと収穫するのがおすすめ

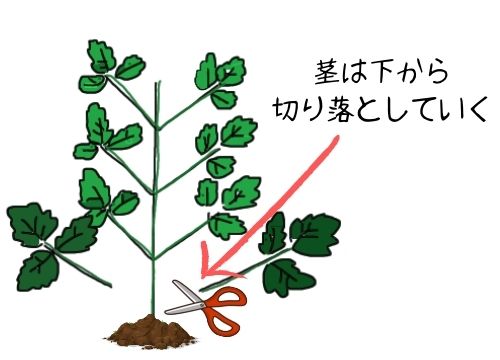

大葉の成長スピードに収穫が追いつかなくなった場合は、思い切って茎ごと摘み取ってしまいましょう。

摘み方は「下の茎から」行ってください。下の図を参考にしてくださいね。茎ごと収穫したら、柔らかい葉を選別して食べましょう。

夏場になってくると、大葉はかなり早いスピードで成長していきます。

葉を1枚1枚摘み取る方法では、収穫が追いつかなくなります。すぐにモサモサになりますよ(笑)

茎ごと収穫した大葉は冷凍や乾燥させることで長期保存が可能です。

大葉の収穫時期が終わったら、スプラウトを育てるのがおすすめです。水耕栽培ならば冬の薬味にも困りませんよ。

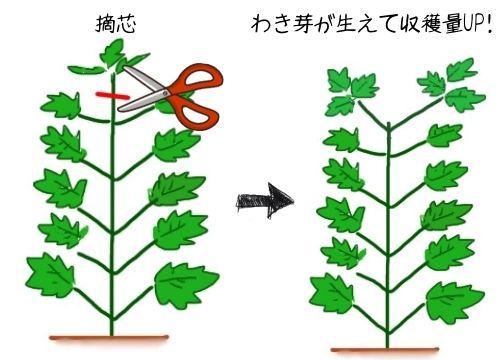

紫蘇の摘心はどこを摘み取ればいいのかを解説

紫蘇(大葉)の摘心ってどこを摘み取ればいいの?

紫蘇(大葉)を摘心するときは生長点(中心の茎)を摘み取りますよ。

摘心は、収穫のタイミングになった(背丈が30cmほどになった)ときに、成長点である中心の茎を切り取るだけです。

「どこの茎のこと?」と、悩んでいるあなたは、下の図を参考にしてくださいね。

紫蘇(大葉)は、摘心を行うことでわき芽がどんどん出てきて、たくさんの大葉が収穫できます。

プランター栽培などで、紫蘇(大葉)の株数が少ない場合は、摘心を行うことで収穫量がグッと高くなります。ぜひ、試してみてくださいね。

大葉の収穫時期はいつまで?収穫時期を延ばす方法は?

大葉の収穫時期っていつまでなの?できれば長く収穫を楽しみたいわ。

「収穫時期がいつまでか?」を知っておけば、その期間は「大葉を買わなくて済む」と安心できますね。

ここからは「大葉の収穫時期はいつまでなのか?」について解説していきます。

「収穫時期を延ばす方法」や収穫期間が短くなってしまう「植え付けの注意点」なども解説していきます。

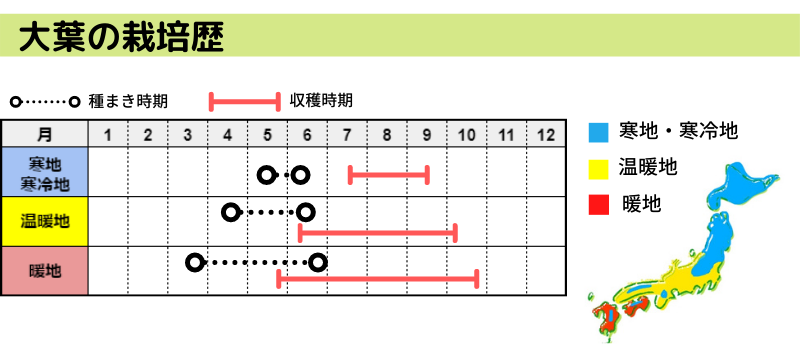

収穫は10月頃まで可能

大葉の収穫時期は、6月~10月頃までです(生育適温20℃前後)。暖かい地域では11月上旬まで収穫が可能ですよ。

「私の地域の収穫時期はいつまでだろう?」と気になっているあなたは、下の地域ごとの収穫時期の図を参考にしてくださいね。

収穫時期を延ばす方法

大葉の収穫時期を延ばす方法は以下の2つですよ。

- 適度に茎を切り風通しを良くする

- 花穂が出てきたら摘み取る

●適度に茎を切り風通しを良くする

大葉は適度に枝を切り風通しをよくして栽培することで、カビや病気を予防できます。

株が元気であれば、その分長く収穫を楽しめますね。

大葉は、夏場になってくると、毎日葉っぱを収穫しても追いつかないくらいもっさりと茂ってきます。

ぱっと見て風通しが悪そうだなと感じた場合は、茎ごと切り取ってくださいね。

上からと横から見て、程よく向こう側が見えるくらいにしてあげましょう。

●花穂が出てきたら摘み取る

大葉の花穂が出てきたら、その都度摘み取りましょう。

大葉は、花を咲かせて種を残したら枯れてしまうので、それを防ぐことで少しだけ収穫時期を延ばすことができますよ。

とはいえ、花が咲くということは、大葉が生きていける環境ではなくなってきたということ。

花が咲き始めたら、大葉の収穫はそろそろ終わりかなというサインですよ。

植え付けが早すぎると枯れてしまうので注意!!

大葉は、植え付けの時期が早すぎると「寒い!!秋になったから寒くなる前に子孫を残さないと!!」と勘違いをして花を咲かせて枯れてしまう体制になります。

我が家の大葉も、6月上旬に花を咲かせて枯れてしまったことがあります。

これは、ビニルハウスで発芽させ、3月上旬に苗を植え付けてしまったため。大葉には寒すぎたのでしょうね(笑)

この場合は、花を取ってしまえば収穫時期を少し延ばすことができます。しかし、葉が硬くなったり、風味が弱くなったりします。

種まきや植え付けは、きちんと時期を守りましょうね。

大葉を収穫した後の保存は冷凍か乾燥がおすすめ

大葉って夏場になると大量に収穫できて食べきれなくて…。長く保存する方法はあるの?

それならば「冷凍保存」か「乾燥保存」がおすすめですよ。

50枚くらいの大葉もジップロックや瓶にコンパクトに収まってしまいます♪

ここからは大葉を収穫した後の保存方法について紹介していきます。

冷凍保存

大葉は冷凍保存すると1ヶ月ほど保存が可能ですよ。保存の手順は以下の通りです。

- 大葉を洗う

- キッチンペーパーで水気を取る

- そのままジップロックに入れる

ズボラな私はキッチンペーパーで水気を取らず、ザルに広げて軽く天日干しをして乾燥させています(笑)

冷凍させた大葉を料理に使うときは、冷凍庫から出してジップロックを軽くモミモミすれば上の写真のようにみじん切りの状態になります。

あとは、そのままパスタやドレッシングに加えるだけ♪

私はよくおにぎりの具として使っていますよ。鮭フレークと合わせると絶品おにぎりになります。娘にも好評ですよ。

乾燥保存

大葉はレンジで乾燥させて瓶に入れ、冷凍保存しておくと6ヶ月ほど保存が効きます。

少し手間はかかりますが、長期間保存ができる点がとてもありがたいですね。乾燥の方法は以下の通りです。

- 大葉を洗ってキッチンペーパーで水気を取る

- 耐熱皿にキッチンペーパーを敷きその上に大葉を並べる(できるだけ重ならないように)

- レンジで3分程加熱(600W)する

- 少し冷ましパリッとなったら完成!!

- 瓶に入れてスプーンで粉々になるまでつぶす

少し塩をかけるとしそチップスになります。最高のお酒のつまみになりますよ。

大葉が大量に収穫できて食べきれないときは、この方法がおすすめです♪

冷蔵や常温保存

大葉は冷蔵で1~2週間、常温で数日保存が可能です。すぐに使い切れる量ならば、冷蔵や常温保存でも大丈夫ですよ。

冷蔵の場合は、下の画像のように小さめのコップに軸が浸かる程度の水を入れ大葉を入れておきましょう。水は3日に1回は交換してください。

乾燥予防のためにラップをしておくといいですよ。

常温保存の場合は茎ごと収穫して水につけておけば大丈夫です。我が家はバケツに水を入れてその中に入れています(笑)

まとめ

- Q1.大葉の収穫はどこから?A1.基本的にしたの大きい葉から収穫する

- Q1.大葉はどのくらいの大きさのものを収穫する?A1.縦横10cm未満のものを目安に

- Q1.大葉の収穫を開始するのタイミングは?A1.株の背丈が30cm程度になった時が目安

- 大葉の収穫量を増やすには「摘芯」をするといい

- 大葉を収穫した後の保存は冷凍や乾燥させると長く保存ができる

どこから大葉収穫をすればいいかバッチリ分かったわ♪

収穫量を増やす方法や収穫時期を延ばす方法を組み合わせて、ぜひ大葉の収穫を長く楽しんでくださいね。

「庭に畑を作る費用はどれくらいかかる?」について気になるあなたにはこちらの記事がおすすめです↓↓

春にいちごの収穫を楽しみたいあなたは秋に苗を植え付けておくと収穫量がアップしますよ↓↓

こちらの記事は野菜の失敗例についてまとめています↓↓